Les thérapies non médicamenteuses : guide et conseil en établissement

En 2025, une certitude s'impose dans les établissements d'accueil, les EHPAD et les services de gériatrie : on peut améliorer la qualité de vie autrement. Les interventions non médicamenteuses (INM) ne sont plus des options de confort, mais de véritables approches thérapeutiques qui transforment la prise en charge des résidents et l'accompagnement des professionnels de santé.

Comprendre les thérapies non médicamenteuses

Les thérapies non médicamenteuses (TNM) regroupent l'ensemble des interventions validées scientifiquement pour prévenir, traiter ou accompagner les troubles cognitifs, les troubles du comportement, la souffrance psychique et les troubles psychologiques. Ces pratiques constituent des actes thérapeutiques à part entière, avec des protocoles, des objectifs mesurables et des données scientifiques documentées.

À qui s'adressent les interventions non médicamenteuses ?

Les INM s'adressent principalement aux personnes âgées en EHPAD, en résidence autonomie ou à domicile, qu'elles souffrent ou non de pathologies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Elles sont particulièrement indiquées pour les personnes malades présentant des troubles du comportement, des troubles anxieux, de l'apathie, des troubles du sommeil ou un isolement social.

Les thérapies non médicamenteuses, pour quels besoins ?

1. Les interventions cognitives et sensorielles

La stimulation cognitive et sensorielle aide à préserver la mémoire, réduire l’agitation et raviver des émotions positives. Vous trouverez d’autres idées dans notre article sur les activités sensorielles en EHPAD.

Tovertafel : La Tovertafel projette sur une table ou au sol des jeux thérapeutiques adaptés aux personnes présentant des troubles cognitifs. Elle favorise le mouvement, l’interaction et le plaisir de jouer.

Réminiscence : photos, musiques ou odeurs du passé qui réactivent la mémoire autobiographique et renforcent l’identité.

Stimulation multisensorielle : lumières douces, sons, textures et parfums pour apaiser et faciliter l’expression émotionnelle.

Relaxation guidée & méditation : techniques validées par la HAS pour réduire le stress et améliorer la concentration.

Découvrez notre guide sur les ateliers mémoire pour aller plus loin.

2. Les interventions artistiques et émotionnelles

Quand les mots manquent, l’art devient un langage thérapeutique. Ces approches permettent d’exprimer, ressentir et recréer du lien dans le groupe.

le maestro : le maestro est un dispositif musical interactif permettant à chacun de composer facilement. Il stimule la motricité fine, la mémoire émotionnelle et la fierté créative.

Chant choral : renforce la respiration, crée une cohésion et procure une joie immédiate.

Art-thérapie : peinture, collage ou modelage pour libérer les émotions enfouies.

Théâtre thérapeutique : incarner un rôle pour oser dire, ressentir et renouer avec les autres.

Danse-thérapie : mouvement doux pour se reconnecter à son corps et apaiser les tensions.

3. Les interventions physiques et motrices

Activité Physique Adaptée (APA) : préserve les fonctions motrices, réduit les chutes et renforce la confiance.

Gym douce, tai-chi, yoga senior : ralentissent le déclin fonctionnel et soutiennent la prévention de la perte d’autonomie.

Marche accompagnée & parcours moteur : favorisent une communication simple et bienveillante.

Ergothérapie : maintien des gestes du quotidien pour préserver autonomie et dignité.

4. Les interventions de bien-être et de relaxation

Ces approches apaisent le système nerveux et améliorent le climat émotionnel de l’établissement.

inmu : Le coussin sensoriel inmu utilise vibrations, sons et textures pour réduire l’anxiété, apaiser l’agitation et procurer un confort immédiat.

Médiation animale : le lien avec un animal réduit instantanément l’anxiété et favorise une présence apaisante.

Jardin thérapeutique & hortithérapie : planter, arroser, récolter : des gestes simples qui réduisent le stress et stimulent les sens.

Aromathérapie : lavande, camomille, agrumes : des odeurs qui apaisent, réconfortent ou stimulent.

Sophrologie & cohérence cardiaque : respiration, relaxation et recentrage pour retrouver un calme intérieur rapide.

5. Les interventions sociales et relationnelles

Le lien social reste l’un des meilleurs leviers contre le déclin psychologique. Vous pouvez compléter ces approches grâce à notre article sur l’animation en EHPAD.

Groupes de parole & entretiens biographiques : redonnent du sens à l’histoire de vie et valorisent l’identité.

Ateliers intergénérationnels : lire, cuisiner, jardiner… des échanges riches entre jeunes et aînés.

Jeux coopératifs : favorisent la convivialité, l’entraide et le plaisir d’être ensemble.

Ateliers culinaires : stimulent les sens et créent du lien autour d’un objectif commun.

Sorties culturelles : musées, concerts, promenades : ravivent la curiosité et ouvrent vers l’extérieur.

Ces interventions sociales améliorent durablement la qualité de vie au quotidien.

🎯 Quiz INM : Trouvez la thérapie non médicamenteuse adaptée

Vos recommandations personnalisées

Voici les 4 interventions non médicamenteuses les plus adaptées à votre situation

Comment mettre en place une approche non médicamenteuse dans votre établissement ?

1. Évaluer les besoins et fixer des objectifs thérapeutiques

Commencez par un diagnostic : quels troubles reviennent le plus souvent ? Que disent les résidents, les familles, les équipes soignantes ? À partir de cette évaluation, fixez un objectif clair dans le cadre de votre projet de soin : apaiser l'agitation, stimuler la participation, recréer du lien social, maintenir la mobilité.

2. Choisir les bons outils et techniques

Chaque intervention doit être adaptée au profil cognitif et à l'état de santé de la personne âgée. Les dispositifs comme la Tovertafel ou le maestro s'intègrent dans un programme structuré, avec des séances courtes (15 à 30 minutes). Ce ne sont pas de simples animations : ce sont des interventions thérapeutiques à part entière.

La mise en place nécessite une formation des professionnels de santé et une réflexion sur l'organisation des services.

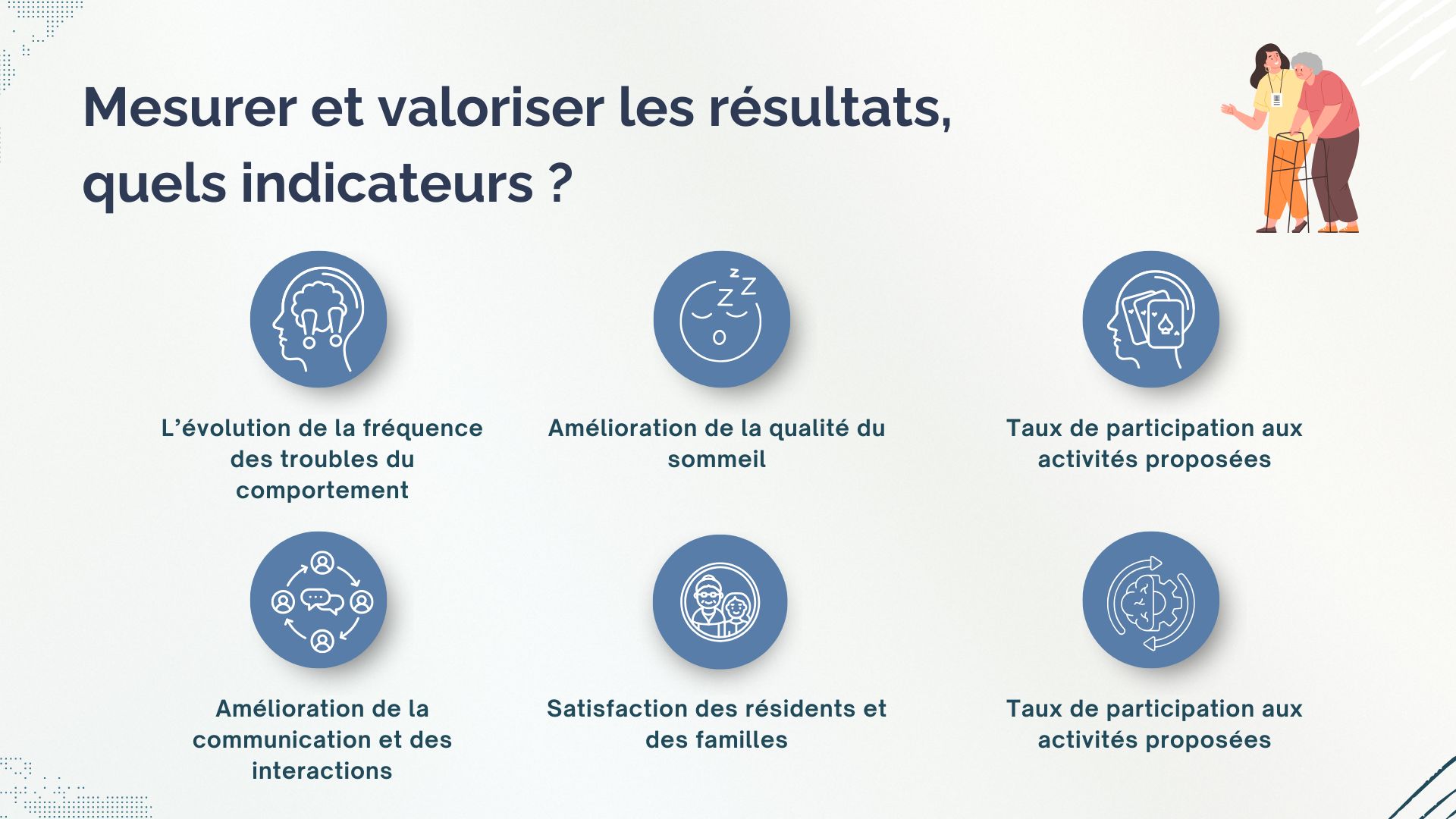

3. Mesurer et valoriser les résultats

Un suivi régulier permet de mesurer l'impact concret sur la santé et la qualité de vie :

4. Financer et pérenniser votre projet

Plusieurs leviers de santé publique existent aujourd'hui :

- Les Agences Régionales de Santé (ARS)

- Les Conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie

- L'Assurance Maladie dans le cadre de l'éducation thérapeutique

- Les fondations (Alzheimer, de France, Cancer du sein, etc.)

- Les mécénats privés et Care

- Les budgets dédiés aux établissements médico-sociaux

Des plateformes comme experience-inm.fr recensent les pratiques prometteuses et facilitent leur reconnaissance institutionnelle par les autorités de santé.

Questions fréquentes sur les interventions non médicamenteuses

Commencez petit : diagnostic des besoins, formation de l'équipe de professionnels, test d'une approche pilote (Tovertafel, le maestro, art-thérapie…), puis évaluation des résultats et déploiement progressif au sein de l’établissement.

Non, elles constituent une médecine complémentaire. Ces interventions agissent sur l’équilibre psychologique, émotionnel et social, là où les médicaments seuls ne suffisent pas toujours. Il ne s’agit pas de médecine alternative, mais d’une approche complémentaire validée scientifiquement.

Un investissement initial (matériel, formation des soignants, suivi) est nécessaire, mais des financements publics et privés existent pour soutenir ces projets de santé publique.

Des formations DPC (Développement Professionnel Continu), des diplômes universitaires et des sessions d’expertise sont accessibles aux soignants.